Un chiffre sec suffit à jeter le froid : plus d’un tiers des accidents mortels sur les routes françaises impliquent l’alcool. Derrière ces statistiques, des vies s’arrêtent net, des familles en miettes, et pourtant, la tentation du dernier verre avant de prendre le volant ne faiblit pas. La loi serre la vis, les contrôles se multiplient, mais le fléau, lui, s’accroche. Bière et conduite font mauvais ménage, et la route ne laisse jamais de seconde chance.

L’alcool au volant en France : un risque sous-estimé mais bien réel

La France se distingue par un arsenal réglementaire strict pour la sécurité routière, mais la réalité se montre plus têtue que les textes. Année après année, les chiffres restent tenaces : près d’un tiers des accidents mortels sur la route impliquent la consommation d’alcool. Les campagnes se succèdent, les contrôles s’intensifient, mais l’alcool au volant continue de faire des ravages.

L’image du conducteur qui s’autorise un dernier verre persiste. Les données sont sans appel : chaque année, plus de 1 000 décès sont directement liés à un état d’ivresse au volant. Ce ne sont pas de simples chiffres, mais des drames évitables, à chaque fois. Derrière chaque accident, ce sont des vies fauchées, des familles marquées à jamais.

Voici ce que révèlent les faits :

- Qu’on ait de l’expérience ou qu’on soit juste titulaire du jeune permis, le risque ne fait pas de distinction.

- Un véhicule sous l’effet de l’alcool n’est plus un moyen de transport, mais une arme potentielle.

- Les réflexes s’émoussent, la lucidité s’évapore, la prise de risque prend le dessus.

La politique de tolérance zéro envers les jeunes conducteurs a abaissé le taux d’alcoolémie à 0,2 g/l. Mais même ce seuil, censé protéger les plus vulnérables, n’est pas toujours respecté. L’alcool au volant reste un danger omniprésent, trop souvent banalisé dans les discussions. La route, elle, ne fait pas de distinction entre une simple bière et une soirée arrosée : tout excès d’alcool gomme la marge de sécurité.

Quels sont les effets de la bière sur la vigilance et la capacité de conduite ?

La bière, boisson conviviale s’il en est, change radicalement de visage dès qu’elle se mêle à la conduite. Un verre d’alcool suffit à perturber la vigilance et la réactivité. Les signaux d’alerte ne tardent pas : concentration en berne, perception ralentie, excès de confiance, erreurs d’appréciation des distances. Le corps tient moins bien la route, le cerveau ralentit.

Le taux d’alcool dans le sang grimpe à une vitesse surprenante, surtout si l’on est à jeun ou de petite corpulence. Une bière de 25 cl à 5° peut faire monter la taux d’alcoolémie à 0,2-0,3 g/l. Ce seuil franchi, la conduite devient déjà incertaine. Passé 0,5 g/l, les effets s’aggravent : la coordination s’effrite, les réflexes s’allongent, le champ visuel se referme. Tenter d’anticiper un obstacle devient un pari risqué.

Quelques impacts concrets à retenir :

- Réduction du champ visuel : la vision périphérique se restreint, le regard se focalise.

- Temps de réaction allongé : chaque fraction de seconde peut tout changer, surtout à grande vitesse.

- Jugement faussé : la capacité à prendre la bonne décision s’effondre, la prudence s’efface.

La consommation d’alcool, même légère, transforme le conducteur en facteur de risque. Se croire maître de soi malgré la bière, c’est ignorer la réalité implacable : ce type d’alcool altère fatalement les réflexes et le discernement, quelle que soit la quantité.

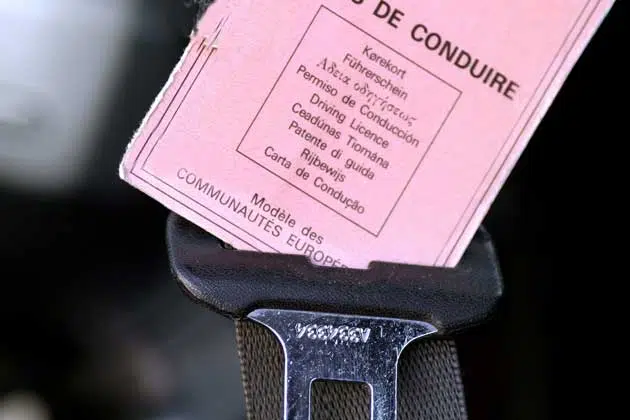

Limites légales d’alcoolémie : ce que chaque conducteur doit absolument connaître

Le code de la route ne laisse pas de place à l’approximation sur le taux d’alcool autorisé. En France, le plafond est fixé à 0,5 g/l de sang pour la majorité des conducteurs, et à 0,2 g/l pour ceux qui viennent d’obtenir leur permis. Un simple demi ou un verre de vin peut suffire à atteindre ce seuil, surtout si la fatigue ou la faim s’invitent.

Le contrôle s’appuie sur l’éthylotest ou la prise de sang. Dépasser la limite entraîne des sanctions nettes : amende, retrait de points (six d’un coup), parfois suspension de permis. Dès 0,8 g/l, la sanction s’alourdit : passage devant le tribunal, immobilisation du véhicule, voire pose d’un éthylotest antidémarrage.

Voici les seuils et conséquences qui s’appliquent :

- 0,2 g/l : pour les jeunes conducteurs et les permis probatoires

- 0,5 g/l : pour tous les autres conducteurs

- 6 points retirés dès le premier dépassement

- Amende forfaitaire de 135 euros

- Suspension du permis pouvant atteindre trois ans

Pour les nouveaux conducteurs, la moindre incartade coûte cher. Les contrôles sont fréquents, à toute heure, partout sur le territoire. La meilleure défense reste une vigilance de tous les instants pour éviter autant l’infraction que le drame.

Prévenir les accidents : solutions concrètes pour ne plus mêler alcool et volant

Impossible de détourner le regard : la sensibilisation à la sécurité routière demeure la clef pour réduire les accidents liés à l’alcool. Les autorités redoublent d’efforts, entre campagnes et contrôles, pour rappeler que la route n’est pas un terrain d’expérimentation.

La fiction du “petit verre inoffensif” ne résiste pas à la réalité. Dès la première gorgée, la vigilance décroît. Pour éviter le pire, plusieurs mesures concrètes s’imposent naturellement :

- Choisir à l’avance un conducteur qui restera sobre

- Préférer un taxi ou un service de VTC si la soirée s’allonge

- Recourir à un ethylotest avant de prendre le volant, pour lever tout doute

Le stage de sensibilisation à la sécurité offre une alternative pédagogique : il recentre le débat sur le vécu et la prise de conscience, loin des menaces de sanction. L’ethylotest antidémarrage (EAD), imposé par les autorités en cas d’infraction, force à s’interroger : prêt à prendre le risque ? Ce dispositif, particulièrement efficace chez les récidivistes, transforme la prévention en barrière concrète.

Rien ne relève du hasard sur la route. Chacun, par ses choix, a le pouvoir d’agir concrètement pour réduire les accidents liés à l’alcool. Choisir la prudence, c’est déjà sauver des vies, peut-être la sienne, peut-être celle d’un inconnu croisé sur le bitume. La prochaine fois que le doute s’installe, mieux vaut laisser les clés et rentrer sain et sauf. La route ne fait jamais crédit.